Anmerkungen zu „Der Marxismus der Konservativen“ von Leonhard Dobusch und Nikolaus Kowall

Simon Sturn und Klara Zwickl*

„Me-ti sagte: Wenn man Bronze- oder Eisenstücke im Schutt findet, fragt man: Was waren das in alter Zeit für Werkzeuge? Wozu dienten sie? Aus den Waffen schließt man auf Kämpfe; aus den Verzierungen auf Handel. Man ersieht Verlegenheiten und Möglichkeiten aller Art.

Warum macht man es mit den Gedanken aus alten Zeiten nicht auch so?“

(Bertolt Brecht: Me-ti. Buch der Wendungen)

Der Beitrag „Der Marxismus der Konservativen“ von Leonhard und Niki (im Folgenden LN genannt) beschäftigt sich scheinbar mit dem ersehnten Niedergang des Neoliberalismus, dies wird zumindest durch die Überschriften und den Schlussabsatz nahe gelegt. Der Text liest sich aus unserer Sicht aber anders. Wichtigste Kernthese scheint zu sein: neoklassische Ökonomik ≈ orthodox-marxistische Ökonomik = böse und dumm; keynesianische Ökonomik = toll. Zuweilen wird das ökonomische Terrain auch in Richtung des polit-philosophischen verlassen, wobei wir nur auf ersteres Bezug nehmen.

Die Schlussabsätze widmen sich dann Lobpreisungen Bernsteins und dem Appell an „die Konservativen“, sie mögen doch – nachdem die Sozialdemokratie 1918 ihre Pflicht erfüllt hat, nun die ihre tun und – den FundamentalistInnen in den eigenen Reihen (NeoklassikerInnen) die Leviten lesen. (Um die Logik des letzten Gedankens verstehen zu können, sollte mensch wissen, dass „die Irrtümer einer Lehre nur dann als überwunden gelten [können], wenn sie als solche von den Verfechtern der Lehre anerkannt sind.“ (Bernstein 1969: 46))

Auch wenn von LN nicht intendiert, da an ein „konservatives“ Zielpublikum gerichtet, lesen wir ihren Beitrag im Wesentlichen als polemische und unproduktive Kritik an marxistischen Theorien. Unserer Meinung nach sollte aber im Zentrum der Debatte die Frage stehen, ob und wie politische AkteurInnen von keynesianischen und marxistischen (sowie anderen) Ideen profitieren können. Karikaturen der jeweiligen Theoriegebäude zu widerlegen ist in diesem Zusammenhang wenig hilfreich.

Viel Lesenswertes ist schon auf LN’s Artikel geantwortet worden (Telepolis, und in diesem Blog, einmal hier und hier). Da aber die ökonomischen Argumente von LN noch wenig Würdigung fanden, möchten wir insbesondere in dieser Hinsicht einige Punkte ansprechen. Einleitend beginnen wir mit einer kritischen Würdigung der Vorgangsweise von LN.

1.) Anmerkungen zur Methode

Das Herausarbeiten von Stärken und Schwächen ökonomischer Theorien ist freilich ein sinnvolles Ansinnen. Problematisch erscheint uns aber, dass LN eben dies nicht tun, und stattdessen Oberflächlichkeiten und (Schein-)Argumente zu einem Angriff gegen eine Theorie (marxistische Ökonomik) hochstilisieren, die faktisch fragwürdig sind, und sich durch ähnliche Verdrehungen ebenso gegen die eigene präferierte Theorie (keynesianische Ökonomik) anbringen lassen. Letztendlich wird dadurch eine ernsthafte Diskussion von vornherein untergraben. Damit schaden LN aus unserer Sicht jeder Theoriebildung, nicht nur der für sie feindlichen.

Wird das Ziel verfolgt, eine Idee oder Theorie zu diskreditieren statt zu diskutieren, so empfiehlt sich folgende Vorgangsweise: Mensch konstruiere eineN FeindIn, verorte und konkretisiere dieseN möglichst nicht damit sie/er stets gespenstisch diffus bleibt, unterstelle dieser/m einige Thesen, und mache sich dann an die Demonstration der Unsinnigkeit dieser Thesen. Freilich wird dies ein umso einfacheres Unterfangen, je undifferenzierter und dogmatischer mensch die/den FeindIn argumentieren lässt. Eigene Schwächen in der Argumentation überdecke mensch möglichst mit einer Extraportion Polemik.

(Bspw. könnte mensch, um „den Keynesianismus“ schlecht zu machen, sich auf gewisse, möglichst nicht genauer spezifizierte Mainstream-Interpretationen des „modernen Keynesianismus“ (auch „Bastard-Keynesianismus“ genannt) berufen, und die Ähnlichkeiten zur Neoklassik in der mittel- und langfristigen Analyse, sowie den lohnpolitischen Empfehlungen betonen. Um „den Keynesianismus“ politisch zu diskreditieren, behaupte mensch dann einfach, dass dieser seine eigentliche Verwirklichung in der Wirtschafs- und Beschäftigungspolitik des Dritten Reichs fand, und in jüngster Zeit eigentlich nur noch von der Regierung Bush keynesianische Geld- und Fiskalpolitik betrieben wurde. Das übel riechende Gebräu kann dann nach belieben mit weiterer Polemik aufgefettet werden. Solch ein unseriöses Vorgehen aber, so dachten wir, ist nur im sektiererisch-kleinkrämerischen Milieu üblich.)

Da aber der größte Feind eines jeden großen geistigen Wurfs die differenzierte Betrachtung ist, sind wir uns dann doch nicht ganz sicher, womit wir es bei „Der Marxismus der Konservativen“ zu tun haben. Und auch wenn LN etwas merkwürdige Argumente aus ihrem Zylinder kramen, so entdecken wir doch einen genießbaren Kern unter der schmutzigen Schale. Denn in der Tat scheint es sich auf Marx berufende politische Gruppierungen zu geben, deren wirtschaftspolitische Analyse mehr keynesianischen Einfluss vertragen würde. Daraus aber zu folgern, die marxistische Analyse ähnle in wichtigen Punkten der neoklassischen, scheint uns irreführend.

2.) Anmerkungen zu einigen vorgebrachten Argumenten

Der sich hinter einem Schleier verbergende zweite Hauptfeind des Artikels von LN, der (orthodoxe) Marxismus, nimmt leider nie fassbare Konturen an. Zusätzlich problematisch ist, dass LN die Begriffe Marx, Marxismus und orthodoxer Marxismus weitgehend synonym verwenden. Es ist deswegen meist unklar, wer gerade kritisiert wird. LN glauben aber jedenfalls „[t]heoretische Parallelen“ zwischen dem nicht näher spezifizierten „Marxismus“ und dem „Marktfundamentalismus“ (alias Neoklassik) zu finden, die weit über äußere Ähnlichkeiten hinausgehen. Wir finden die von LN angeführten Punkte nicht überzeugend.

So seien Marxismus und Neoklassik „Theorien der Angebotsseite, in denen die Nachfrage wenig bis keine Rolle spielt. In der marxschen Arbeitswertlehre wird alles konsumiert was produziert wird, die Nachfrage liegt automatisch bei 100 Prozent.“ (Hoffentlich wird nicht alles konsumiert, sondern auch ein Teil des Outputs reinvestiert.) Aus unserer Sicht kann diese Aussage keine allgemeine Gültigkeit beanspruchen. Unterschiedliche InterpretInnen gewichten unterschiedliche Aspekte der ökonomischen Schriften Marx’ unterschiedlich. So finden sich in Marx’ Kapital durchaus eindeutige Stellen, die auf eine Würdigung der Nachfrageseite schließen lassen. Bspw. diese hier:

„Der letzte Grund aller wirklichen Krisen bleibt immer die Armut und Konsumtionsbeschränkung der Massen gegenüber dem Trieb der kapitalistischen Produktion, die Produktivkräfte so zu entwickeln, als ob nur die absolute Konsumtionsfähigkeit der Gesellschaft ihre Grenze bilde.“ (Marx 2003: 501)

Einige AutorInnen präferieren die „reale“ Analyse Marxens Werk und betonen die Rolle von Profit Squeeze (bspw. Glyn 1997), Profitratenfall (bspw. Shaikh 1978) oder Unterkonsumption (bspw. Sweezy 1971) zur Erklärung ökonomischer Ungleichgewichte, wobei die ersten beiden Varianten das Say’sche Theorem nicht explizit abzulehnen scheinen, während die letzte Variante – auch in der Ablehnung des Say’schen Theorems – teilweise Parallelen zu keynesianischen Argumenten aufweist. Andere betonen in deren „monetärer“ Interpretation Marxens Werk die Zentralität von Geld und Kredit (und z.T. die Ähnlichkeiten zur monetären post-keynesianischen Analyse (Hein 2002)), da Marxens Werk (und dessen Ablehnung von Say’s Theorem) nur so schlüssig zu interpretieren sei (bspw. Crotty 1985, Evans 2004, Heinrich 2005). Nach unserem Kenntnisstand der Literatur findet aber zumindest ein wesentlicher Teil der sich mit Marx beschäftigenden PolitökonomInnen – trotz unterschiedlicher Lesearten – dass Marx die Gültigkeit von Say’s Law widerlegte (bspw. Sweezy 1971, Crotty 1985, Hein 2002, Evans 2004, Heinrich 2005). Da sich Marx in den „Theorien über den Mehrwert“ explizit über die Nichtablehnung des Say’schen Theorems durch Ricardo auslässt („Es ist dies kindisches Geschwätz eines Say, aber nicht Ric[ardo]s würdig.“), finden wir diese Sichtweise auch nicht überraschend.

Wir wollen nicht sagen, dass eine Marx-Interpretation, wie sie von LN nahe gelegt wird, nicht existiert (oder in früheren Tagen vielleicht sogar dominant war; wir wissen das nicht), aber wir meinen schon, dass eine alternative Rezeption in der heutigen Diskussion deutlich wahrnehmbar bis dominant ist (wir kennen die spezifische Literatur zuwenig um beurteilen zu können, welche Interpretation „Mainstream“ ist). Wir folgern: Entweder enthalten uns LN relevante Sichtweisen in der spezifischen Debatte vor, oder sie wissen um diese nicht bescheid. Wie auch immer, LN verzerren in ihrer Darstellung die Thematik in nichthaltbarer Weise.

Eine zweite Parallele zwischen marxistischer und neoklassischer Ökonomie besteht für LN darin, dass beide „philosophisch gesehen ökonomistisch, oder wie Marx es nennt ‚materialistisch’“ seien. (Die Gleichsetzung von ökonomistisch mit materialistisch halten wir für fragwürdig.) Soll mit der Ökonomismus-Kritik an die (neo-)gramscianische Tradition angeknüpft werden, muss darauf hingewiesen werden, dass Marx nicht nur ökonomische, sondern auch historische, soziologische und philosophische Werke geschrieben hat. Im besonderen Unterschied zur Neoklassik und den meisten KeynesianerInnen berücksichtigte Marx dabei gesellschaftliche Machtverhältnisse auch in seinen ökonomischen Theorien, und schloss nicht pauschal von ökonomischen Entwicklungen auf gesellschaftliche. So schrieben Marx und Engels im „Kommunistischen Manifest“ eben nicht, die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft sei die Geschichte der Akkumulation des Kapitals, sondern: „Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen.“ (Wobei die Klassengegensätze, also die groben Rahmenbedingungen – Feudalismus oder Kapitalismus – unter welchen diese Kämpfe ausgetragen werden, schon von der Entwicklung der Produktivkräfte bestimmt sind.) Mensch kann Marx und Engels auch ökonomistisch lesen, und diese Sicht mit entsprechenden Zitaten belegen (dominante Strömungen in der deutschen Sozialdemokratie zu Zeiten Bernsteins taten dies auch), aber uns scheint diese Interpretation nicht die naheliegendste und heutzutage gängige zu sein. Pauschal zu behaupten, Marx bzw. „der Marxismus“ seien ökonomistisch, wird der Literatur und den diversen Marxismen nicht gerecht.

Weiters schreiben LN: „Abseits der Angebotsorientierung stellen beide Ansätze den Kampf um den Kuchen in den Vordergrund, das Wachstum des Kuchens findet nur wenig Berücksichtigung.“ Eine unnötige Verrenkung, schließlich beziehen sich LN in diesem Beitrag (wie anderswo) positiv auf den Keynesianismus, bei welchem – wie bei der marxschen Ökonomie – die funktionelle Einkommensverteilung (also der Kampf um den Kuchen) eine bedeutende Determinante zur Erklärung der wirtschaftlichen Entwicklung darstellt, während die Neoklassik diese Thematik außen vor lässt.

Sollten LN mit diesem „Vorwurf“ aber darauf anspielen wollen, dass in kaleckianischen Wachstumsmodellen (einer „Strömung“ in der post-keynesianischen Ökonomie) höher Löhne unter gewissen Bedingungen langfristig zu höherem Wachstum führen können, so möchten wir darauf hinweisen, dass ein inverser Zusammenhang zwischen Löhnen und Profit/Investitionen/Wachstum nicht nur bei neoklassischen und marxistischen Wachstumsmodellen (zumindest implizit oder mittels Mikrofundierung) unterstellt wird, sondern auch bei neu-, neo-, und den anderen post-keynesianischen (bspw. dem Kaldor-Robinson Modell). Nun ist die kaleckianische „Schule“ aus unserer Sicht durchaus die interessanteste unter den (post-)keynesianischen, aber man sollte schon ehrlich sein: Wer hier „ungewöhnlich“ argumentiert sind eher die KaleckianerInnen, nicht die MarxistInnen und NeoklassikerInnen.

Die Behauptung, dass Wachstum in der Marx’schen Ökonomie nur wenig Berücksichtigung findet ist ebenfalls eine eigenwillige Interpretation der Literatur. Bei Marx ist Wachstum zentraler Bestandteil der kapitalistischen Ökonomie (während die Neoklassik die Frage des Wachstums tatsächlich lange Vernachlässigt hat). Die/der KapitalistIn muss bei Marx „bei Strafe des Untergangs“ permanent reinvestieren, wenn sie/er KapitalistIn bleiben will, da sie/er dem Konkurrenzdruck der anderen KapitalistInnen ausgesetzt ist. Wachstum (und Krise) ist ein wesentlicher Bestandteil der Marx’schen Konzeption des Kapitalismus.

Weiter argumentieren LN: „Bei Marx stoßen wir im Kapitalismus zwar auf eine produktive Dynamik, von der aber nur die Kapitalistenklasse profitiert, während die Arbeiterklasse im Elend versinkt.“ Bzw. genauer: der Lebensstandard der ArbeiterInnenklasse orientiert sich am sozio-kulturell determinierten Reproduktionsniveau. (Kurzfristig beeinflusst auch die Kampffähigkeit der ArbeiterInnenklasse deren Lohnniveau.) In der Auslegung des vermutlich orthodoxen Marxisten Ernest Mandel heißt das dann, dass das Ersparte der ArbeiterInnen nicht dazu ausreicht, die Seite zu wechseln, und selbst BesitzerInnen von Produktionskapital zu werden (um von der Arbeitskraft anderer leben zu können). Wie auch immer mensch die Schichtdurchlässigkeiten beurteilen mag, die globale Einkommensverteilungssituation sollte gemeinsamer Bezugspunkt progressiver AkteurInnen sein (und eignet sich somit wenig für Polemiken gegen „MarxistInnen“). (Im Übrigen impliziert Marx’ Bestimmung der Löhne – wie bei seinen Klassischen VorgängerInnen, von welchen er diese These übernahm – keine absolute, sondern eine relative Verelendung. Das heißt, die Reallohnentwicklung hält nicht mit der Produktivitätsentwicklung schritt und die Lohnquote fällt (vgl. Hein 2004: 75). Wenn Marx und Engels über die absolute Verelendung bspw. der englischen ArbeiterInnen berichten, ist das wohl eher als damaliges empirisches Datum zu interpretieren, denn als heute empirisch nicht mehr haltbarer theoretischer Misstand in ihrer ökonomischen Konzeption.)

Im folgenden Absatz spüren LN den „methodologischen“ Gemeinsamkeiten der Marxschen und neoklassischen Ökonomie nach: „Neoklassik und Marxismus gehen von einer berechenbaren Welt – im wahrsten Sinne des Wortes – aus. Sei es der ‚individuelle Nutzen’ und die entsprechende ‚individuelle Zahlungsbereitschaft’ in der Grenznutzenschule oder im Marxismus das ‚Quantum menschlicher Arbeitskraft’, aus denen ein Wert und in Folge einer Transformation ein Preis entsteht. In beiden Denkrichtungen dominieren Versuche, abstrakte Messeinheiten real quantifizierbar zu machen.“ Wir sind uns nicht sicher worauf genau diese Kritik abzielt. Der Versuch theoretische Konzepte real quantifizierbar zu machen ist Merkmal der gesamten modernen Ökonomie jeglicher Schattierung. Die Kritik bezüglich der Grenznutentheorie muss sich im Übrigen auch an Keynes richten, da er diese von der Neoklassik übernimmt. Bspw. geht Keynes in der General Theory davon aus, dass der Reallohn dem Grenzprodukt der Arbeit entspricht. Ebenso übernimmt er die neoklassische Arbeitsangebotskurve (steigendes Arbeitsangebot bei steigendem Reallohn, was aus soziologischer Sicht eine wenig glaubhafte Begründung des „Arbeitsangebots“ liefert).

Eine weitere Ähnlichkeit zur Untermauerung ihrer These entdeckten LN in den „Dogmen“, dass Märkte „entweder optimal funktionieren (Neoklassik) oder ohnedies mit Sicherheit scheitern müssen (Marxismus)“, wobei letzteres Keynes, Kalecki und Minsky wohl auch nicht anders sehen, und zusätzlich dem „Alternativ-Dogma“ anhängen, dass die privatwirtschaftlichen Allokationsdefizite mittels öffentlicher Interventionen theoretisch vernünftig korrigierbar wären (während „MarxistInnen“ eher zu betonen scheinen, dass Krisen stets auf Kosten der arbeitenden Bevölkerung zu überwinden versucht werden). Um mit Keynes zu sprechen: „If two-thirds or three-quarters of total investment is carried out or can be influenced by public or semipublic bodies, a long-term program of a stable character should be capable of reducing the potential range of fluctuation…“ (Keynes 1980: 322, zit. in Tcherneva 2008: 12)

Abschließend begnügen wir uns mit dem Hinweis, dass die meisten „großen“ (Post-)KeynesianerInnen – wie Michal Kalecki, Joan Robinson und Piero Sraffa – Marx als einen theoretischen Vorgänger der ihren begriffen haben. Robinson bringt diesen Standpunkt im folgenden Zitat über ihren langjährigen Kollegen Keynes zum Ausdruck: „[H]e maintains that his new theory is going to cut the ground from under the feet of the Marxists. But starting from Marx would have saved him a lot of trouble.“ (Robinson 1980, zit. in Baragar 2003: 474) Und über ihren Kollegen Kalecki schreibt sie, dass dessen größter Vorteil gegenüber Keynes war, dass er nie orthodoxe (neoklassische) Ökonomie gelernt hat, sondern nur Marx (ebd.).

3.) Abschließende Bemerkungen

Trotz deren waghalsiger Deutung der Literatur sprechen LN einen aus unserer Sicht relevanten Punkt an. Denn es scheint tatsächlich marxistisch inspirierten AkteurInnen zu geben, die in wirtschafspolitischer Hinsicht von „KeynesianerInnen“ etwas lernen könnten (bspw. wirtschaftskrise.blogspot.com). Aus unserer Sicht sollten wirtschafspolitische Interventionen im Interesse der Bevölkerung statt einiger Wirtschafssektoren (bspw. sinnvolle öffentliche Infrastrukturinvestitionen, öffentliche Beschäftigungsprogramme, Vergesellschaftungen von funktionsunfähigen Banken und Betrieben), die Verhinderung von Reallohneinbußen und die Stabilisierung der Einkommen unterer Schichten (mittels Mindestlöhnen, und der Ausweitung von Sozialleistungen) für keynesianisch wie marxistisch inspirierte Menschen sinnvoll und unterstützenswert sein: Aus keynesianischer Sicht um das weitere Sinken der effektiven Nachfrage zu verhindern, und somit die Ökonomie zu stabilisieren; aus marxistischer Sicht um die Zunahme der Ausbeutung zu bekämpfen und die ArbeiterInnen zu motivieren, verstärkt für ihre ökonomischen Interessen einzutreten. (Diese ökonomischen Vorschläge können freilich je nach Präferenzen um politische, libertäre, ökologische, geschlechtsspezifische, etc. Aspekte erweitert werden. Aber unserer Ansicht nach sollte eine gemeinsame Basis für politisches Handeln bestehen.)

Auf der anderen Seite sollten sich „KeynesianerInnen“ die Frage stellen, warum ihre überlegenen wirtschafspolitischen Vorstellungen, die wohl zu mehr Wachstum und (Primär-)Einkommen für ArbeitnehmerInnen und UnternehmerInnen (nicht aber Rentiers) führen sollten, – trotz der aktuellen Krise – marginalisiert sind. Oder anders ausgedrückt: „Essentially PKE [Postkeynesian Economics; Anm.] has no answer to the question, why pre-Keynesian economic policies persist.” (Stockhammer/Ramskogler 2008: 23) Zur Beantwortung dieser Frage braucht es eine politökonomische Theorie, welche Macht und Interessen (und eine Analyse des Staates) berücksichtigt. In dieser Hinsicht können „KeynesianerInnen“ von div. marxistischen Theorien lernen (ebd.).

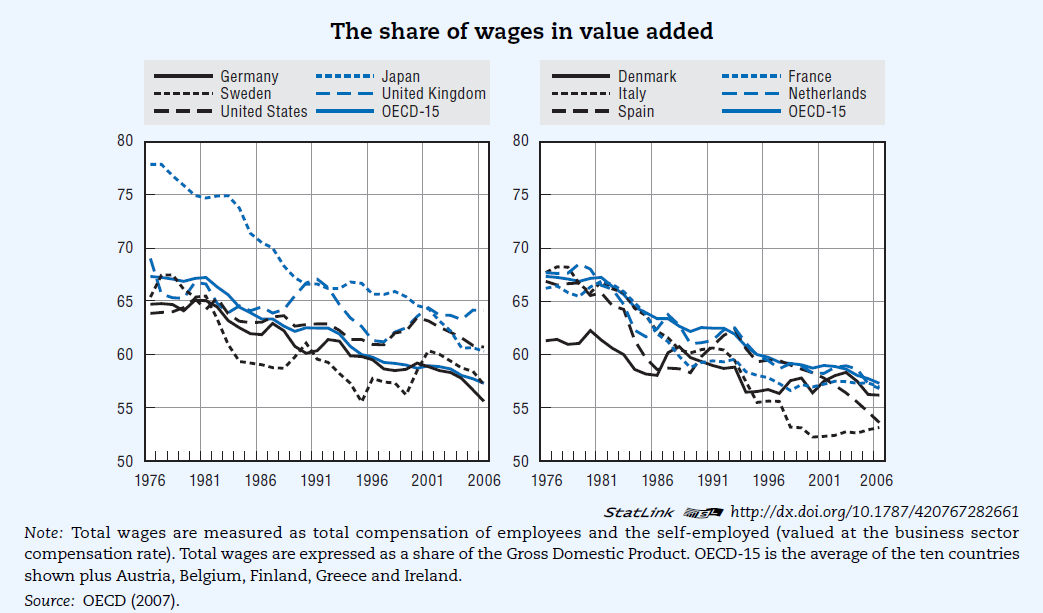

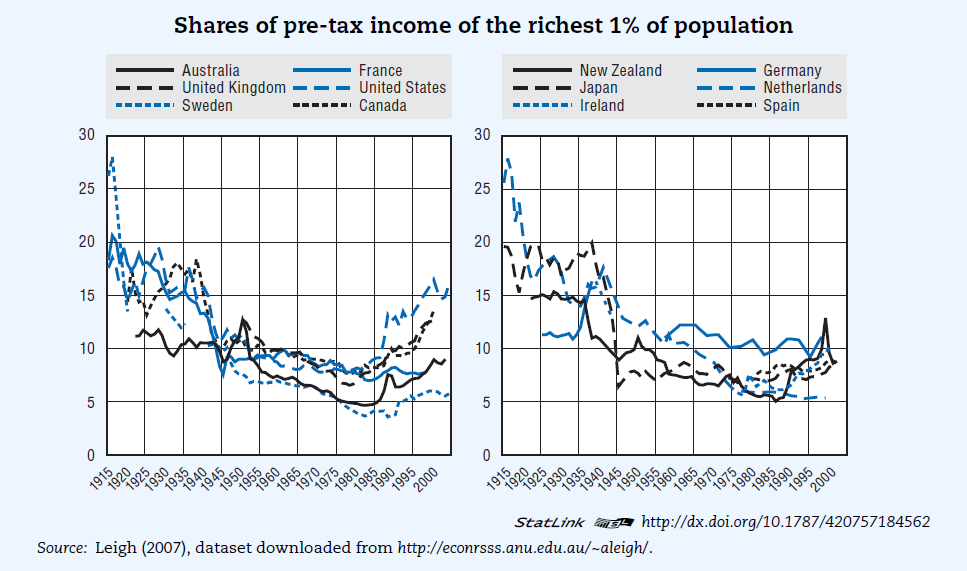

Keynes wies darauf hin, dass Lohnsenkungen in deflationärem Umfeld (wie wir es heute haben) sehr gefährlich und schädlich sein können. Trotzdem werden die ArbeitgeberInnen und ihre Verbände in den nächsten Jahren entschieden für niedrigere Löhne eintreten. Keynes wies darauf hin, dass zur Bekämpfung einer Rezession vor allem staatliche Infrastrukturinvestitionen und Beschäftigungsprogramme angesagt sind. Stattdessen werden von den meisten Regierungen großteils Steuererleichterungen (die eher Sparen als die Nachfrage stimulieren, und jetzt schon den Grundstein für Sparpakete – vermutlich im Sozialbereich – im nächsten Aufschwung legen) und Subventionen für einzelne Branchen beschlossen (statt öffentlichen Eigenkapitaleinlagen, Mitbestimmungsmöglichkeiten und Kreditvergabevorschriften bzw. besser gleich Verstaatlichungen werden dem Bankensektor sehr großzügige – und unwirksame – Regelungen gegönnt). Keynes wies darauf hin, dass ein Großteil der Investitionen von öffentlicher Hand beeinflusst werden können muss, um regelmäßige Konjunkturkrisen zu verhindern. Trotzdem wird der Privatisierungskurs fortgesetzt werden, sobald das Umfeld an den Aktienmärkten dies zulässt (was in den nächsten Jahren wohl nicht der Fall sein wird). Nach Keynes ist dauerhafte Vollbeschäftigung – wenn auch nur mit beträchtlichem öffentlichen Engagement – machbar. Trotzdem prägt seit Jahrzehnten Massenarbeitslosigkeit das Bild, und das Wort Vollbeschäftigung ist im modernen ÖkonomInnenjargon schlicht inexistent. Und obwohl die wichtigen Fragen des ökonomischen Daseins seit Keynes und Kalecki großteils gelöst waren, kam es in den 1970er und 1980er Jahren zur neoklassischen Konterrevolution, mit all ihren Konsequenzen (wie Zurückdrängung der ArbeitnehmerInnenorganisationen, sinkende Lohnquote und ungleichere personelle Einkommensverteilung, höhere Arbeitslosigkeit, „Entfesslung“ der Finanzmärkte, etc.). Warum?

Ludwig, Armin und Florian begründen das mit den „von der Kapitalseite mit Entschlossenheit geführten Verteilungskämpfe[n]“. LN blenden in ihrem Beitrag diese Frage aus, die einzig erwähnenswerte Erklärung der jahrzehntelangen Dominanz der Neoklassik ist demnach die („mathematisch modellierbar[e]“) Verknüpfung „wissenschaftlichen Sachzwang[s] und perfekte[r] Utopie“ durch die Neoklassik. Aber trotz LN’s Appell an die Vernunft „der Konservativen“ werden diese – so vermuten wir– nicht so ohne weiteres zur Besinnung kommen, sie wissen schließlich durchaus, was sie am Neoliberalismus hatten. Schließlich sehen sie es regelmäßig in den Aufstellungen ihrer VermögensberaterInnen. Und auch wenn es im letzten Jahr nicht gut lief, so dafür die drei Jahrzehnte davor (zur Illustration dessen siehe die Abbildungen aus OECD 2008). Und sie wissen auch noch, was Vollbeschäftigung und eine undisziplinierte und politisch umtriebige ArbeitnehmerInnenschaft für sie bedeutet haben. Warum sollten sie dahin zurückwollen? Was wir zur Zeit erleben ist ein Schwenk in der Wirtschafspolitik hin zum „Wall-Street Keynesianismus“, in welchem „sich ein deregulierter Finanzsektor in Krisenzeiten am Staat schadlos hält und gleichzeitig auf deregulierten Arbeitsmärkten beharrt [wird]“ (Stockhammer 2009: 6) – bzw. „Lemon Socialism”, wo die Devise lautet: „Taxpayers support the lemons. Capitalism is reserved for the winners.“ (Robert Reich). Mit dem Versuch einer egalitäreren Verteilung der globalen Ressourcen hat das aber nichts zu tun.

Aspekte der Kritik LN’s sind aus unserer Sicht berechtigt. Aber Bruchlinien zu kreieren, wo diese so nicht existieren, scheint uns ein wenig schöpferisches, aber sehr zerstörerisches Gebot der Stunde zu sein. In den kommenden Jahren wird insbesondere den ArbeitnehmerInnen, Arbeitslosen und sozial Schwachen dieser Welt ein außergewöhnlich frostiger Wind ins Gesicht peitschen. Die Welt könnte Druck für eine egalitärere (und ökologischere) Wirtschafspolitik dringend brauchen. Ob keynesianisch, marxistisch oder sonst wie motiviert, ist zweitrangig.

Quellen:

Baragar, Fletcher (2003): Joan Robinson on Marx. In: Review of Political Economy, Vol. 15, No. 4, pp. 467-482

Bernstein, Eduard (1969): Die Voraussetzungen des Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie. Hamburg: Rowohlt

Crotty, James (1985): The Centrality of Money, Credit, and Financial Intermediation in Marx’s Crisis Theory: An Interpretation of Marx’s Methodology (PDF)

Evans, Trevor (2004): Marxian and post-Keynesian theories of finance and the business cycle. In: Capital & Class, No. 48: pp. 46-100 (PDF)

Glyn, Andrew (1997): Does aggregate profitability really matter? In: Cambridge Journal of Economics, Vol. 21, No. 5, pp. 593-619

Hein, Eckhard (2002): Money, Interest, and Capital Accumulation in Karl Marx’s Economics: A Monetary Interpretation. In: WSI Discussion Paper, No. 102 (PDF)

Hein, Eckhard (2004): Verteilung und Wachstum – Eine paradigmenorientierte Einführung unter besonderer Berücksichtigung der post-keynesianischen Theorie. Marburg: Metropolis

Heinrich, Michael (2005): Kritik der politischen Ökonomie – Eine Einführung, Stuttgart: Schmetterling

Marx, Karl (2003): MEW 25 – Das Kapital Dritter Band. Berlin: Dietz

OECD (2008): Growing Unequal? Income Distribution and Poverty in OECD Countries. Paris: OECD

Shaikh, Anwar (1978): An Introduction to the History of Crisis Theories (PDF)

Stockhammer, Engelbert/Ramskogler, Paul (2008): Post Keynesian economics – how to move forward. In: Vienna University of Economics & B.A. Working Paper, No. 124 (PDF)

Stockhammer, Engelbert (2009): Krise des finanzdominierten Akkumulationsregimes. In: Standpunkte, Nr. 5 (Online)

Sweezy, Paul (1971): Theorie der kapitalistischen Entwicklung. Frankfurt: Suhrkamp

Tcherneva, Pavlina (2008): Keynes’s Approach to Full Employment: Aggregate or Targeted Demand? In: The Levy Economics Institute of Bard College Working Paper, No. 542 (PDF)

* Zu den AutorInnen:

Simon Sturn und Klara Zwickl finden es schade, dass die Menschheit so gemein zu sich selber, den Tieren und zur (Um-)Welt ist.

No comments yet.